Wie kann ein Theater inklusiver werden?

Ideen, Themen und Unterstützungsmöglichkeiten für Projekte in Deutschland

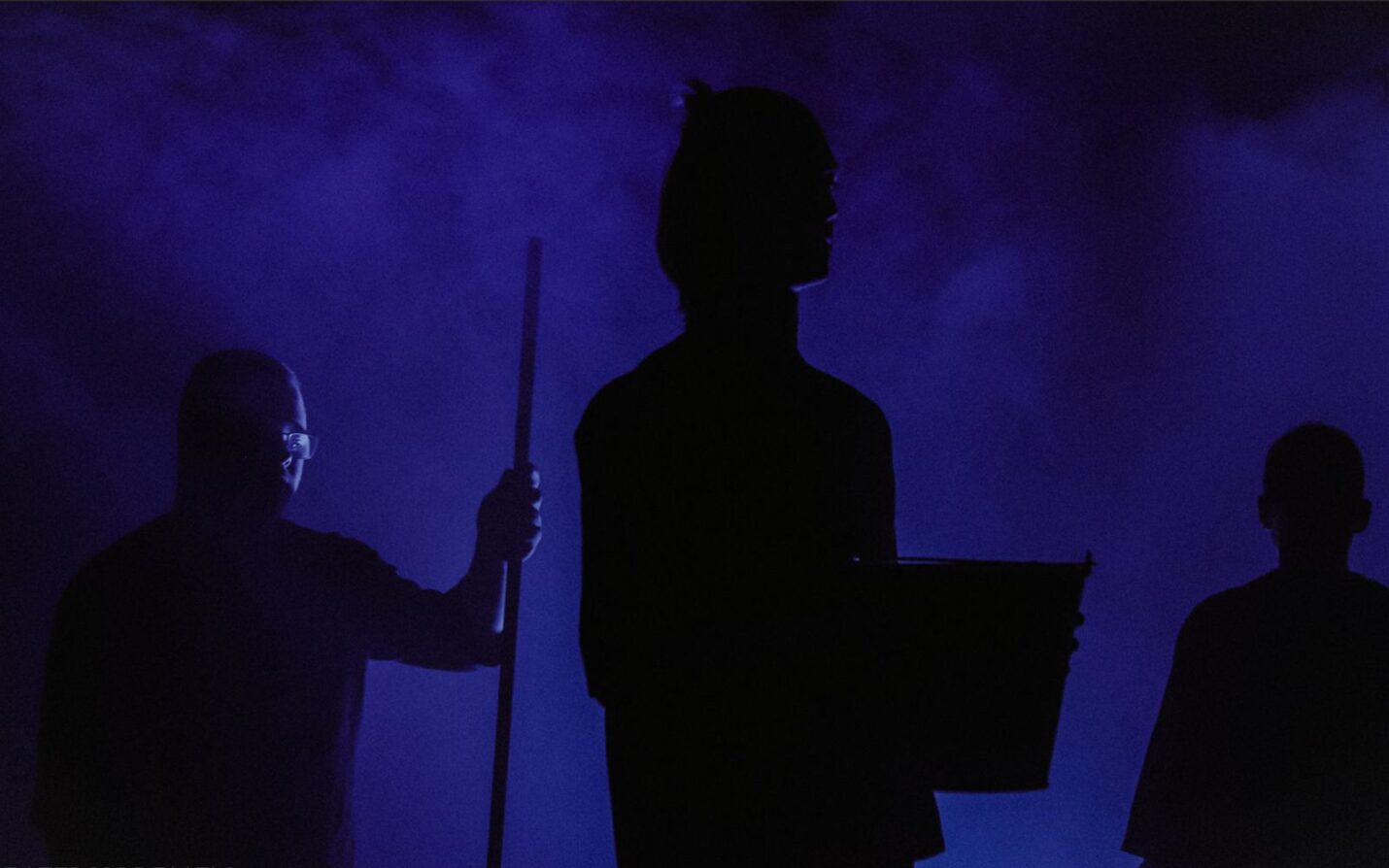

Inklusives Theater ist keine Sonderlösung – sondern eine künstlerische Haltung. Es bedeutet, Unterschiedlichkeit als kreative Ressource zu verstehen, neue Perspektiven einzuladen und Räume für echten Austausch zu schaffen. Aber wie kann ein Theater ganz konkret inklusiver werden? Hier finden Sie aktuelle Themen, Formate und staatliche Fördermöglichkeiten in Deutschland.

1. Relevante Themen für inklusive Theaterprojekte

Der erste Schritt beginnt mit der Frage: Worüber wollen wir sprechen – und mit wem? Echte Inklusion beginnt dann, wenn die Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderung in die inhaltliche Arbeit integriert werden. Hier einige Themen, die in inklusiven Projekten besonders relevant sind:

Persönliche Erfahrungen: Migration, Verlust, Erwachsenwerden, Körperwahrnehmung, Barrieren und Selbstbestimmung.

Das Allgemeine im Besonderen: Inklusion als Metapher für Sichtbarkeit, das Recht auf Stimme – und auch auf Missverständnisse.

Unterschiedliche Wahrnehmung: Wie fühlen, bewegen, erinnern wir unterschiedlich? Das kann ästhetische Sprache werden.

Norm und Kultur: Wer bestimmt, was „normal“ ist im Theater? Und wie kann man diese Vorstellung erweitern?

Humor und Absurdes: Auch schwierige Themen dürfen leicht erzählt werden – mit Witz, Ironie oder poetischem Bruch.

Beispiel: Eine Performance in Gebärdensprache und Bewegungs-Poesie, in der Text zu Rhythmus wird und Bewegung zur Sprache.

2. Formate und Arbeitsweisen für mehr Inklusion

Die Idee ist da – aber wie setzt man sie um? Der Schlüssel liegt nicht in der Anpassung „klassischer“ Methoden, sondern in der Entwicklung gemeinsamer Räume, in denen alle Beteiligten auf Augenhöhe arbeiten können. Hier einige Formate, die sich in der Praxis bewährt haben:

Künstlerische Labore: Zeitlich begrenzte kreative Räume zum gemeinsamen Ausprobieren ohne feste Hierarchie.

Inklusive Residenzen: Professionelle Arbeitsphasen mit vielfältigen Künstler*innen und unterstützender Infrastruktur.

Mentoring und Tandems: Wissensaustausch zwischen Künstler*innen mit und ohne Behinderung.

Kollektive Regie-Modelle: Gemeinsame künstlerische Entscheidungen ohne festgelegte Führung.

Öffentliche Prozesse: Nicht nur Ergebnisse zeigen – sondern auch den künstlerischen Weg sichtbar machen.

Beispiel: Ein interdisziplinäres Projekt mit Künstler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Schreibstudierenden zum Thema „Zeit“.

3. Staatliche Unterstützung für inklusive Theater in Deutschland

Es gibt sie – Förderungen, Beratung, finanzielle Hilfe. In Deutschland wird inklusives künstlerisches Arbeiten systematisch unterstützt. Diese Strukturen können für Theater besonders hilfreich sein:

a) Projektförderung

Es gibt zahlreiche Fördertöpfe für inklusive Kunstprojekte:

BKM (Bundesregierung für Kultur und Medien) – Programme mit Fokus auf Diversität und Inklusion.

Fonds Darstellende Künste – Unterstützung für freie Theaterprojekte und inklusive Produktionen.

Aktion Mensch – Fördermittel für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Kultur und Bildung.

b) Unterstützung bei inklusiver Beschäftigung

Wenn Sie Künstler*innen mit Behinderung einstellen möchten:

Budget für Arbeit – ermöglicht die Finanzierung von Arbeitsplätzen im Kulturbereich.

Integrationsämter – fördern Assistenz, technische Ausstattung und Schulung des Teams.

EAA (Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber) – bieten individuelle Beratung für Kulturinstitutionen.

c) Netzwerke & Austausch

Vernetzung ist zentral:

Netzwerk Kultur und Inklusion – mit Ressourcen, Kontakten und Fortbildungsangeboten.

Die Möglichkeit, Inklusionsbetrieb zu werden – mit struktureller und finanzieller Unterstützung.

Fazit

Inklusives Theater ist kein Genre – es ist eine neue Perspektive. Es erfordert den Mut, Fragen zu stellen, neue Stimmen zu hören und gemeinsam neue Wege zu gehen. Und es bringt eine künstlerische Vielfalt hervor, die das Theater bereichert – für alle.

- Published in Für Theater

Wie kann ein Theater inklusiver werden?

Ideen, Themen und Unterstützungsmöglichkeiten für Projekte in Deutschland

Inklusives Theater ist keine Sonderlösung – sondern eine künstlerische Haltung. Es bedeutet, Unterschiedlichkeit als kreative Ressource zu verstehen, neue Perspektiven einzuladen und Räume für echten Austausch zu schaffen. Aber wie kann ein Theater ganz konkret inklusiver werden? Hier finden Sie aktuelle Themen, Formate und staatliche Fördermöglichkeiten in Deutschland.

1. Relevante Themen für inklusive Theaterprojekte

Der erste Schritt beginnt mit der Frage: Worüber wollen wir sprechen – und mit wem? Echte Inklusion beginnt dann, wenn die Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderung in die inhaltliche Arbeit integriert werden. Hier einige Themen, die in inklusiven Projekten besonders relevant sind:

Persönliche Erfahrungen: Migration, Verlust, Erwachsenwerden, Körperwahrnehmung, Barrieren und Selbstbestimmung.

Das Allgemeine im Besonderen: Inklusion als Metapher für Sichtbarkeit, das Recht auf Stimme – und auch auf Missverständnisse.

Unterschiedliche Wahrnehmung: Wie fühlen, bewegen, erinnern wir unterschiedlich? Das kann ästhetische Sprache werden.

Norm und Kultur: Wer bestimmt, was „normal“ ist im Theater? Und wie kann man diese Vorstellung erweitern?

Humor und Absurdes: Auch schwierige Themen dürfen leicht erzählt werden – mit Witz, Ironie oder poetischem Bruch.

Beispiel: Eine Performance in Gebärdensprache und Bewegungs-Poesie, in der Text zu Rhythmus wird und Bewegung zur Sprache.

2. Formate und Arbeitsweisen für mehr Inklusion

Die Idee ist da – aber wie setzt man sie um? Der Schlüssel liegt nicht in der Anpassung „klassischer“ Methoden, sondern in der Entwicklung gemeinsamer Räume, in denen alle Beteiligten auf Augenhöhe arbeiten können. Hier einige Formate, die sich in der Praxis bewährt haben:

Künstlerische Labore: Zeitlich begrenzte kreative Räume zum gemeinsamen Ausprobieren ohne feste Hierarchie.

Inklusive Residenzen: Professionelle Arbeitsphasen mit vielfältigen Künstler*innen und unterstützender Infrastruktur.

Mentoring und Tandems: Wissensaustausch zwischen Künstler*innen mit und ohne Behinderung.

Kollektive Regie-Modelle: Gemeinsame künstlerische Entscheidungen ohne festgelegte Führung.

Öffentliche Prozesse: Nicht nur Ergebnisse zeigen – sondern auch den künstlerischen Weg sichtbar machen.

Beispiel: Ein interdisziplinäres Projekt mit Künstler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Schreibstudierenden zum Thema „Zeit“.

3. Staatliche Unterstützung für inklusive Theater in Deutschland

Es gibt sie – Förderungen, Beratung, finanzielle Hilfe. In Deutschland wird inklusives künstlerisches Arbeiten systematisch unterstützt. Diese Strukturen können für Theater besonders hilfreich sein:

a) Projektförderung

Es gibt zahlreiche Fördertöpfe für inklusive Kunstprojekte:

BKM (Bundesregierung für Kultur und Medien) – Programme mit Fokus auf Diversität und Inklusion.

Fonds Darstellende Künste – Unterstützung für freie Theaterprojekte und inklusive Produktionen.

Aktion Mensch – Fördermittel für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Kultur und Bildung.

b) Unterstützung bei inklusiver Beschäftigung

Wenn Sie Künstler*innen mit Behinderung einstellen möchten:

Budget für Arbeit – ermöglicht die Finanzierung von Arbeitsplätzen im Kulturbereich.

Integrationsämter – fördern Assistenz, technische Ausstattung und Schulung des Teams.

EAA (Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber) – bieten individuelle Beratung für Kulturinstitutionen.

c) Netzwerke & Austausch

Vernetzung ist zentral:

Netzwerk Kultur und Inklusion – mit Ressourcen, Kontakten und Fortbildungsangeboten.

Die Möglichkeit, Inklusionsbetrieb zu werden – mit struktureller und finanzieller Unterstützung.

Fazit

Inklusives Theater ist kein Genre – es ist eine neue Perspektive. Es erfordert den Mut, Fragen zu stellen, neue Stimmen zu hören und gemeinsam neue Wege zu gehen. Und es bringt eine künstlerische Vielfalt hervor, die das Theater bereichert – für alle.

- Published in Für Theater